衛武營本事

上帝與家園的浪漫 — 陳泗治的音樂獻禮

文|徐玫玲 輔仁大學音樂學系專任教授

1923年,小學畢業的陳泗治,因緣際會進入由馬偕長子偕叡廉(George William Mackay)所建立的淡江中學就讀。山崗上的典雅建築,基督詩歌的優美旋律,特別是被尊為「北部教會音樂之母」的吳威廉牧師娘 — 吳瑪利(Margaret Mellis Gauld)嚴格的鋼琴訓練,啟發他對於西洋音樂的熱愛:規律住宿生活的驚險插曲,往往是少年泗治忘情超時練琴後,摸黑回到寢室後的鬆一口氣。

身為秀才陳應麟之子,天資聰穎;陳家特有的高大身材、偌大手掌,進步神速的他,於雙手流瀉出來的樂音,逐漸不再只是西洋的樂曲,而是彈指之間有了自己獨特的樂思:一首建立在上行琶音、模擬輕風吹拂蕉葉的〈蕉葉微風〉(Breezes through the Banana Leaves)應運而生。這首簡樸卻相當優美的鋼琴曲,應該是他首次的創作嘗試。這顆音樂種子發芽,多年後有了具體成果,成為題獻給他恩師德明利(Isabel Taylor)的鋼琴組曲《台灣素描》(Taiwan Sketches)中的第一首。

陳泗治被視為是西樂傳入臺灣的第一代鋼琴家、第一代作曲家,寫下諸多深具意義的紀錄:

- 1932年8月3日,《臺灣日日新報》報導還是神學院學生的陳泗治,演奏蕭邦的《E小調圓舞曲》與李斯特的《愛之夢》等曲;

- 1934年參與留日學生所組成的「鄉土訪問音樂演奏會」,擔任靈魂伴奏,全臺巡迴引發轟動,是留日音樂人的社會回饋;

- 1936年在日本伊豆半島小漁村,聯想到耶穌於加利利海邊與曠野的施洗約翰,譜寫臺灣第一首聖樂合唱曲《上帝的羔羊》;

- 1939年,臺灣第一套鋼琴組曲《台灣素描》,是有感於臺灣風土民情所寫成的10首小曲,例如詼諧的〈水牛背上的八哥〉、〈蟾蜍戲群鴨〉,充滿臺灣特質的〈台灣少女〉、〈台灣高山之舞〉等;這套組曲與《幻想曲—淡水》(1938)、《降D大調練習曲》(1958)、《龍舞》(1958),被收錄於Maurice Hinson所編的Guide to the Pianist’s Repertoire(《鋼琴家曲目指南》,1979),登上國際級的鋼琴曲目專書。

從一位愛鄉愛土的熱血青年,到1937年成為士林長老教會的傳道人,以基督之愛牧養教會,以音樂凝聚會眾,陳泗治後續將他一生絕大的精力奉獻給信仰與教育。1947年與德明利共同創辦純德女子中學音樂科,1955-1981年擔任淡江中學校長,強調音樂與體育的治校理念,影響眾多學生。

1992年逝世的陳泗治,與馬偕1872年開始以淡水為據點,在北臺灣進行宣教,兩者於2022年有了歷史性的美麗交會:陳泗治呼應馬偕150年前的宣教熱情與無比勇氣,以「上帝與家園的浪漫」傳承「焚而不毀」(拉丁文Nec Tamen Consumebatur)的長老教會精神:從多愁善感的少年到回饋母校擔任淡江中學校長,從擷取西方浪漫手法與結合臺灣特有的五聲音階語彙,陳泗治率為典範,開闢音樂新道路。然而這一切的基礎都表露於他1982年4月9日的文字,在信仰與音樂上始終以上帝的僕人自居:「我不願意被醫生檢查完時對我說,"Oh, You are hopeless"!我寧可被上帝對我親切地說:『泗治,我想你的時候到了,趕快回來!My child!』」

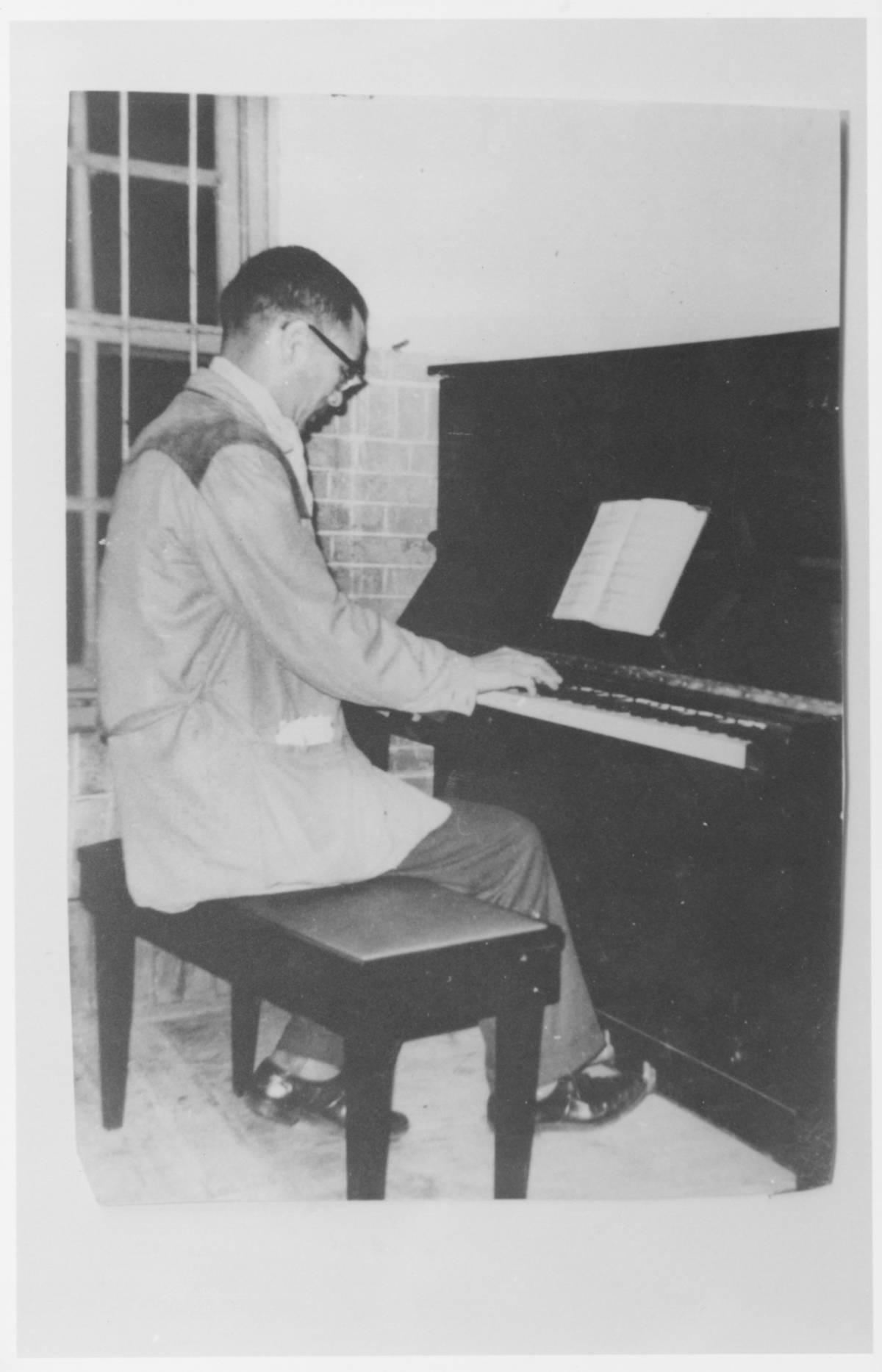

照片:陳泗治任淡江中學校長時期練琴照

了解更多:

2022/10/1(六)19:30 衛武營表演廳

2022/9/2(五) - 2022/10/10(日) 衛武營展覽廳

►《上帝與家園的浪漫 – 臺灣音樂家陳泗治逝世三十周年紀念特展》

2022/9/3(六)14:30 衛武營排練室1192

熱門標籤

推薦閱讀

若收不回來,乾脆一起飛 ——黃裕翔、李宗霖、羅章恩《歡迎光臨笨蛋酒吧》

黃裕翔、李宗霖、羅章恩,他們三個分開來看,各有特色,才華洋溢。但若湊在一起,對話就開始變得既玄且妙,隨時準備好從音樂聊到角落的塵埃,從酒吧聊到高雄的日出,或者是從一場無關緊要的雨談到某個音符的特色。

我們的舞蹈,我們的歷史,從你開始! 「臺灣舞蹈記憶地圖」計畫啟動座談會側記 ──研究為經、推廣為緯,與時間賽跑!

超過百位在不同年代為臺灣舞蹈奉獻的專家、學者,連同關注舞蹈的人士,在2025年12月7日齊聚一堂,共同參與「臺灣舞蹈記憶地圖」計畫啟動儀式暨為期一天的座談會。眾人的熱切投入,使風和日麗的衛武營成為建構臺灣舞蹈史的「應許之地」,也讓這個為期四年的研究與推廣計畫,有了一個備受祝福的開始。