衛武營本事

疫情下的線上讀劇趣

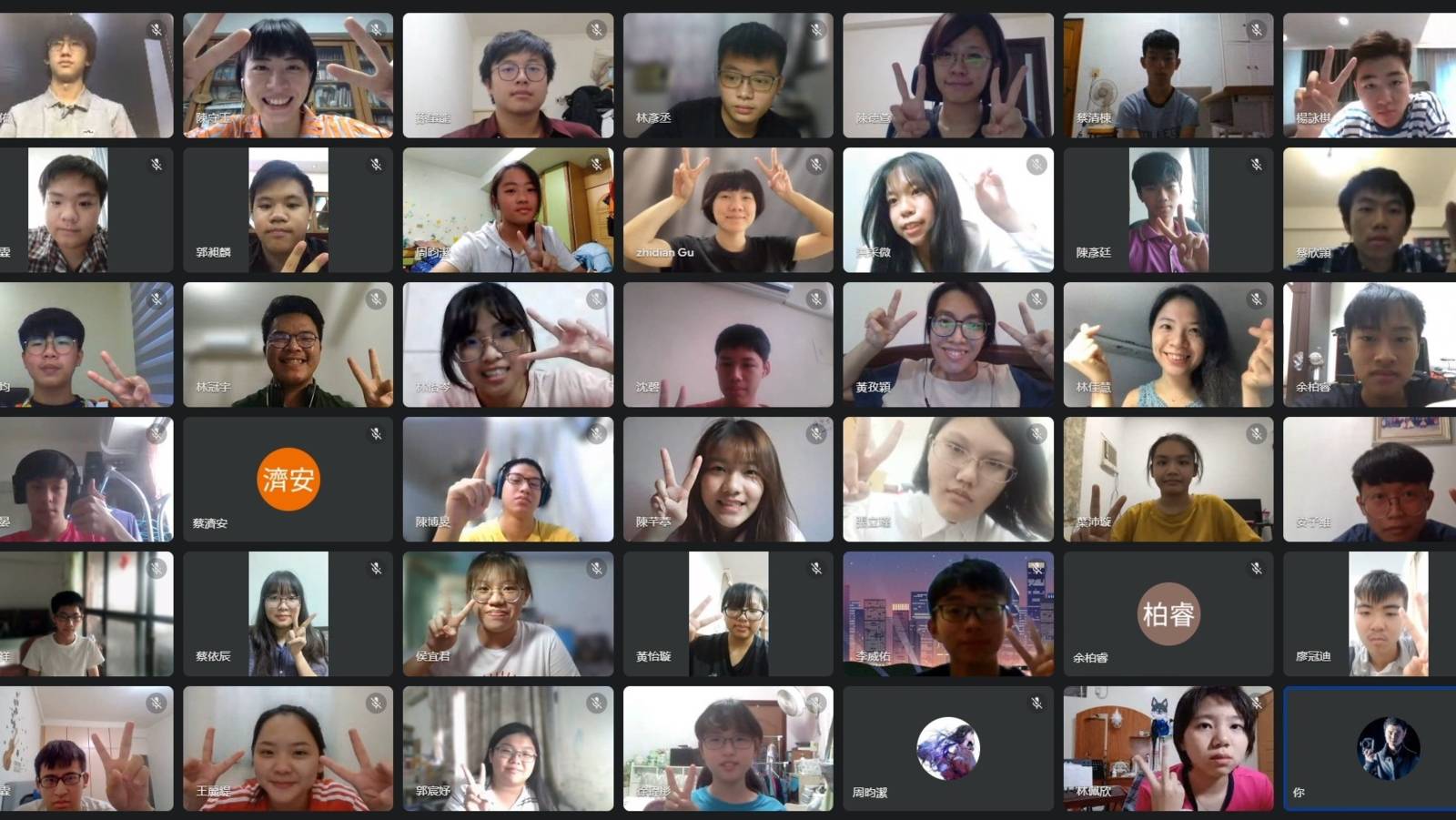

「劇場藝術體驗教育計畫─春季讀劇課程」是一門讓學生藉由學習發聲技巧、劇本識讀、角色精神等,更貼近藝術的課程。今年6月開始,因為疫情擴散,學子只能停課在家。我們為了讓同學們可以繼續學習,透過數位的方式完成課程。在學校教師和劇場業師齊力合作下,各校分別在線上進行發表,展現近半年來讀劇課程的豐碩成果。雖然成果美好,但過程中也因為環境及硬體設備的限制,給師生們帶來了許多困難。衛武營團隊分別對教師、轉播人員進行了訪問,並節錄部分內容,跟大家分享春季讀劇課程背後的「甘苦談」。

受訪者:鹽埕國小教師、鳳山高中朱芝屏老師、轉播人員蔡濟安(計畫委託團隊害喜影音綜藝有限公司)

想像中的讀劇浪漫對上現實的網速

師:正式開始進行線上上課是5/26,到正式演出總共有三次上課(6/2、6/9)。因為在停課前一次的上課學生都已經把角色分配好,也有實際上彩排過,所以轉換到線上課程的時候,最需要克服的是學生麥克風的使用,還有無解的網路問題。文本部分需要現場演出造成的錯亂感的片段被我刪掉。例如原本開頭是希望有好幾位同學演唱關鍵的搖籃曲旋律,但測試後太可怕;又或者最後面同學喊話的地方,本來是希望他們可以各自喊各自的造出一種義無反顧的感覺,但測試過效果很差。文本上一些音效也拿掉了,因為網路有時間差,緊湊感無法呈現,決定捨去。還記得某一次上課我跟學生B說,你要接緊同學A的對話。後來發現這個提示根本是沒有意義的指示,因為能不能接緊,靠的不是他們的反應,靠的是夠不夠快的網速。

濟安:因為讀劇課會需要同學大量的開視訊與說話。演員本身必須依循過去網路訊號不穩定的經驗去作出調整,比如我是不是丟詞丟得慢一點?我是不是應該確認別人的畫面與聲音穩定後再說話?網路不穩的狀況下是不是也更該專注在觀察同學彼此的狀況?如果有人斷線了,我是不是該把球接起來?

這部分中正高工與鳳山高中在演出的時候就能明顯看到同學彼此救場的過程。在中正預校呈現時,第一幕演出時是完全沒有聲音的,而同學們也都願意在所有場次結束後,再對觀眾重演一次,除了演員本身認為演出很重要以外。我想作為觀眾而言,也應能感受到「演員們想將訊息完整地傳遞給觀眾」的這份心意。

當面對面迸出的火花轉變成數位累格的火花

濟安:一開始想得很簡單,就是大家一起上Google Meet各辦各的。但這樣一來還是無法解決多人在線的頻寬問題;再者是,我們計畫是以同學為主體做優先考量。試想在同一個Google Meet裡面同時有觀眾和演員的話,假設我們不能保證每個人都會改成「聚光燈模式」,那我們就會看到很多頭像,除了畫面顯示比例會被切割得很小以外,我們也會在看演員演出同時,一起看到他的老師、校長或家長的頭像就在他旁邊,或是觀眾不小心開mic、開視訊,或看到一半離場、斷線,在Google Meet進進出出,通知會一直跳,那樣的體驗就不太好。

後來才有了將觀眾席與舞台區分開的分流方式,也就是兩個線上平台,一邊作舞台區,只保留主要演員與計畫工作人員;另一邊是觀眾席,會有人轉播舞台區的畫面到觀眾席給大家欣賞。

後來想想這樣的方式,其實也符合我們在廳院欣賞的體驗,觀眾不會跟正在演出的演員互動;而舞台在發生的事情,也不會因為觀眾進出場、講話而中斷。有了這樣的情境設定,我們就更好做流程規劃,即是之前發表會該有的東西,我們也都可以有,包括三明三暗的提醒、開場致詞等,也有側台電視區,讓沒有戲份的演員在那邊一起看演出。而這次也多了一個以往沒有的環節,就是演出結束後,演員們可以再透過連結,到觀眾席直接跟觀眾互動回饋。

現場排練與鏡頭排練間的定點轉換

師:第一次線上課程還是跟實體課程很像,圍成一個圓,分享停課一週的心情,每次上課的聽音樂遊走則改成用手的方式遊走,讓學生盡可能感受到讀劇課的儀式感還是在。第一次上課完後,我調整了自己的下兩次的課程進行,改以小組(每幕的演員)相約上課時間,希望能更集中精神在每個人的表現,也讓其他同學可以好好休息(畢竟一直上線上課程眼睛很疲累。)

濟安:鏡頭的表演方式跟實體演出又有一些差異,這部分業師也有依照每個場景再去調整,比如鹽埕國小在《愛麗絲的不可思議》裡面有個角色需要游泳,本來是設計可以實際繞著舞台游泳,但後來變成鏡頭表演後,同學還是有在鏡頭前面作出對應的動作,認真得很可愛。或是像中正高工,《十殿》中有一個場景是在九二一大地震,業師就有請同學在桌子底下演出,或是走動搖晃鏡頭這樣的設計。

排練甘苦談與意外的收穫

師:孩子在上課問答與對談中,能夠更有條理地去表達自己的想法,口條也相對清楚許多,與老師們一問一答的過程中,可以明確地告訴教學者,這些成長,跟讀劇訓練中的「口條訓練」有明顯的正相關。

觀察到這段時間以來,孩子們在課程學習上相互合作、主動協助的態度變得比較積極,尤其是劇團演出的每一個場次,許多角色在舞台區與後場區不斷的穿梭來回,轉換過程需要高度仰賴音樂、體育兩班的孩子們相互提醒,才能達到「天衣無縫」的配合,這種無形的默契,巧妙地讓彼此間的相處氛圍得到了加分的效果。

師:「用不圓滿的方式圓滿的呈現表演」是表演完後我最大的感想。在這波疫情裡面有很多被迫被捨去的事情,但我想也是因為這樣,也收穫了不曾想過的禮物。覺得可惜是必然的心情,演出前一刻學生的網路大爆走也令人崩潰。但真正演完的那個瞬間,跟上台演出完的心情,那種感動跟滿足感,其實是一樣的。至於學生的表現,說真的,我們第一次完整的演完,就是正式演出那一次,但學生真的都有記得我們之前的排練重點,包括語氣、情緒、語調等,覺得他們很棒。真心希望我能帶著這22個同學到真正的舞台,他們在台上閃閃發光的樣子一定很好看。