衛武營本事

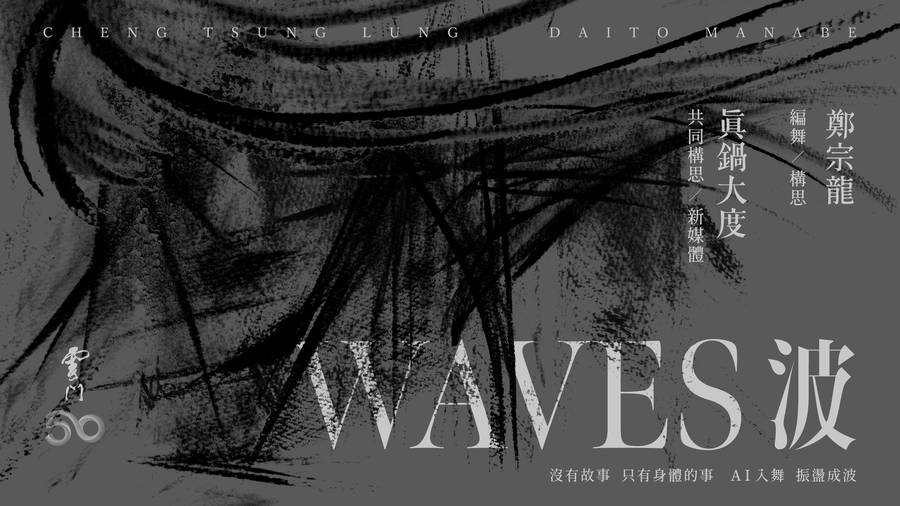

舞者將每一吋肌肉、每一個關節,都化成了波。——雲門50 鄭宗龍《波》看舞筆記

文|劉竹晴

觀賞場次:2023/10/12(四)19:45 臺北國家兩廳院戲劇院

作為一個偏食的觀眾,我絲毫不在乎作品用了哪些科技手法,那是創作者的功課,我只關注眼前看到的即可,如同饕客,我儘管享受大廚端出的美食,吃下肚,然後滿足。而身為雲門資深觀眾,我總是將舞團的一切視為一條長河,而非僅是眼前的短短波動。

雲門五十週年,春天推出創辦者林懷民的經典舊作《薪傳》,秋天上演藝術總監鄭宗龍的全新創作《波》,一個是如此拋頭顱灑熱血,一個則是冷調疏離,而演繹這兩個作品的是同一批舞者,當然,職業舞團舞者本該如此,就如同所有人,誰不是為了生存或實現理想而努力扮演好每一個角色呢?但我還是想為舞者傑出的表現拍手叫好。

十二位舞者表現可圈可點,他們將每一吋肌肉、每一個關節,都化成了波,穿上服裝設計范懷之的隱隱發光的挖腰連身褲,個個像是身長180,關節似乎比常人多了一倍(或是沒有關節?),一段全體舞者身體相連,模擬大自然的海浪潮汐,展現鄭宗龍總讓人期待的群舞編排功力。

黃媺雅五分鐘的獨舞,在乾淨的舞台上,表現鄭宗龍舞蹈技巧的一致性與豐富性,我看著她的盡情揮灑,腦中不禁浮現她之前在林懷民作品的身體使用方式,她似乎已吃進鄭宗龍的身體技巧,再轉化成她自己獨有的樣貌,熱愛閱讀肉體的我,能見證到這樣的轉變總是特別興奮。范家瑄擅長跳出快速精準的舞步,大概還有街舞的訓練,以及因作品設定而加入被操控的身體樣貌,讓整段獨舞看起來相當亮眼過癮。

雲門夥伴戲稱《波》為AI之舞,我想作為備受矚目的創作者,不斷推陳出新是一種宿命,特別是背負著一個具有五十年歷史的國際知名舞團,鄭宗龍近期的舞作,都企圖加入新的創作元素或邀請新的合作對象。例如2016年《十三聲》與音樂人林強合作,舞者要在演出中唱咒。2019年《毛月亮》與冰島後搖滾樂團席格若斯(Sigur Rós)合作。2020年《定光》,全體舞者登山去,將爬山體感轉化到舞作中。2022年《霞》使用清水靖晃的巴赫《無伴奏大提琴組曲》薩克斯風版,並與音場設計馬塞洛.阿內茲(Marcelo Anez)合作,舞者為此作進行了繪畫工作坊,畫作也被放入作品中。為自己出點難題,再試圖破解它,於是成長,並培養團體(共患難?)默契,差不多是如此的循環。

觀舞前先去藝星藝術中心參觀鄭崇孝個展「小森林計畫」,創作者在展覽手冊的創作剖析,感覺特別貼切:「這幾年我覺得藝術家像科學家,不斷實驗新的東西,實驗出來後再作改善以及微調,直到微調到極限以後就必須設法再研發出新的東西,對我而言用這樣的模式不斷重複著,藝術創作才能很有趣,藝術職涯才能再繼續堅持下去。」

日本新媒體藝術家真鍋大度為《波》的共同構思,他與日本創作團隊負責音樂與影像,這兩者皆是透過收集舞者動作產生的數據轉化生成的,成功建立作品極簡冷冽的風格,也為部分橋段增添趣味性。

延續《毛月亮》科技對於現代生活的無孔不入,《波》也隱隱透露出當代生活中科技為人類帶來的壓迫與制約,作品的整體調性是在冰冷中透出一絲絲的孤寂感,像極了現代人睡前總愛在黑夜中滑手機,試圖與世界保持連結的渴望一樣,但也許這個企圖可能是徒勞的?

在「誰來報樹」podcast節目訪談中,鄭宗龍提到,波是一種能量,他想知道作品的能量是否能夠傳遞給觀眾,《波》臺北場已完售,接下來還會在臺中國家歌劇院和高雄衛武營巡演,歡迎大家進到劇場盡情享受、感覺舞者們帶來的強勁秋波。

演出現場販售的節目單,收錄多篇真摯感人的文章,也推薦大家一同入手。

高雄演出場次

11/4(六)14:30 衛武營國家藝術文化中心歌劇院

*演前導聆|StreetVoice音樂頻道總監 小樹

*11/5(日)14:30 衛武營國家藝術文化中心歌劇院

*演前導聆|雲門執行總監 洪凱西

製作團隊

編舞/構思|鄭宗龍

共同構思/影像/音樂/程式|真鍋大度

燈光|沈柏宏

服裝|范懷之

演出|雲門舞集

共同製作|國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心

推薦閱讀

勇敢做夢:德國萊茵歌劇院在臺灣上演華格納《羅恩格林》

榕樹在臺灣具有高度的象徵意義。它寬大的樹冠可以遮蔽亞熱帶的烈日、抵擋午後的傾盆大雨,也提供了下棋或是野餐的空間。在臺灣第三大城市、約有270萬人口的高雄,榕樹也生長在位於市中心不遠、曾是軍事用地的衛武營國家文化藝術中心裡。

小女孩的幻想雪花,臺灣的芭蕾夢—《遇見胡桃鉗的女孩》

《遇見胡桃鉗的女孩》,來自小女孩的幻想。幾年前,編舞家葉名樺還沒上國小的女兒,某日和聖誕老公公許下心願:「我希望家門口會下雪」。前一刻才信誓旦旦和女兒保證「什麼願望都能達成」,葉名樺不願打破承諾,於是在衛武營音樂廳舞台上,讓一群芭蕾舞者跳起出自《胡桃鉗》芭蕾舞劇的〈雪花〉,漫天撒下碎雪,一下就是三年。